千年帝国の挽歌

ノッキングであるとかデトネーションという専門語は、後のターボの項に譲るが、96オクタン程度のガソリンの場合、

ボア径が 160mm よりも大きいと火炎伝播によらない自己着火を起こす。元々、多気筒化は高速回転化の要望から

進んだが、ボア径の限界によって分割を余儀なくされる側面もある。

その意味では、戦時中のメッサーシュミットに積んでいたDB601エンジンは 33900cc の12気筒だから、1気筒当たり

2825 cc で ボア径:150mm× ストローク:160mm。 つまり限界に挑戦したようなものだ。

DB601エンジンが、例の気筒内噴射式の燃料系を装備していた。2000年に入ってやっと日本車のレシプロエンジンも

手を出した方式である。プラグ目掛けてシュッとガソリンをぶっかければ、確かにボア径が大きい事が仇にならないわけだ。

連合国側はどれもキャブレター(気化器)方式だったから、スロットルを激しく動かすと燃料の供給が途絶えるか、あるいは

むせ返る始末である。スピットファイアーなどは、慌てて下げ舵を切るとキャブレターから燃料が風防に噴出したそうだ。

その点、「気筒内噴射式」を搭載するルフトバッフェの大鷲は、大出力で応答性も抜群だった。

ディーゼルエンジンでは既に実用化していた気筒内噴射式ではあるが、軽油や重油ではうまく動くが、ガソリンだと

勝手が違う。一つは噴射ポンプの潤滑を燃料で間に合わせるなら、機械をすべて燃料漬けにしてやれば良いのだが、

ガソリンは揮発性が高く、潤滑性に乏しい。さらにディーゼルとレシプロでは作動原理が異なるので厄介だ。

空気とガソリンを予め混合しておくレシプロでは、点火すると瞬時に爆発する定積膨張だが、ディーゼルの場合は

自己着火した火種に燃料を浴びせ続ける定圧膨張である。だからディーゼルは、燃料の気化性をさほど問題としない。

となると空気と燃料の比率はどうでも良いので、スロットルによって空気量を調整するのではなく、燃料の量のみで出力を

調整できる。しかしレシプロでは、爆発に最適な空気と燃料の比率が極めて重要で、混合気体の量で出力を調整する。

キャブレターの場合は空気と燃料の比率は物理的に決まるので、事実上、空気弁をスロットルとして使えばよかった。

しかしガソリンの気筒内噴射の場合、燃量の計量をどのようにすべきであろうか? さぁ、困った!

これをやってのけたのがボッシュ社だけだった。そしてM196にもボッシュ製の気筒内噴射システムを搭載したのだ。

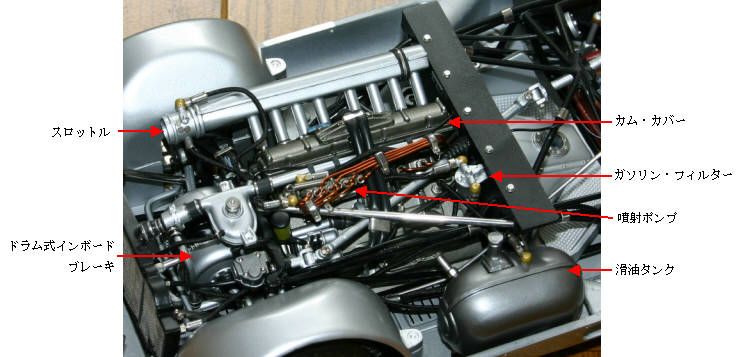

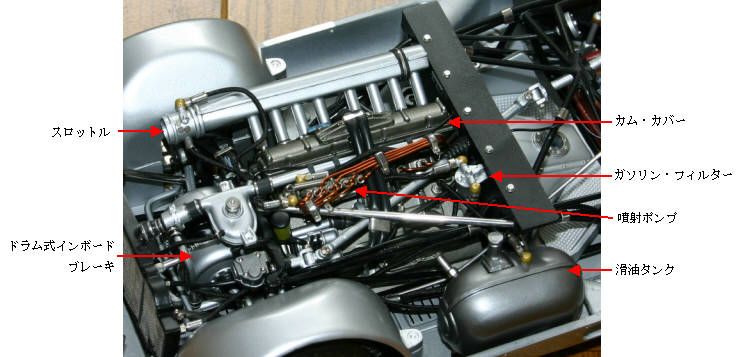

M196 エンジン (写真の左側が車両の前方)

上の写真で茶色い真鍮パイプが纏まっている機器が、正しく燃量噴射ポンプである。スロットルのベンチュリーで発生した

負圧を噴射ポンプのダイアフラムで検出して、最適な燃料を都度計量する。戦前に開発されたシステムに電子計算機の

制御なんて物は無いから、すべて機械的に制御している。

気筒内噴射式では、空気とガソリンを予め混合せず、燃焼室内に直接燃料を噴射するので、バルブのオーバーラップを

大きく設定しても排気バルブをすり抜ける燃料の損失が無い。これで 10% も馬力が向上し、燃費も改善した。

1954年7月のフランスGPをW196で走ると発表したのは同年2月だったが、発表直後は噴射システムが間に合わず、

ウェバーのキャブレターを付けて走行テストに臨んだ。キャブレターは噴射システムに比べて馬力が低く、所定の性能に

至らない事は百も承知であったが、シャーシーの特性を把握するために、あえて走行テストを実施した。

噴射システムを装備したベンチテストで 2.8 km/l の燃費が出ると算出して、ガソリン・タンクを195リッターに設計したが、

噴射システムを実車に装備した走行テストの結果、改修工事後のランス新コースでは 2.4 km/l の燃費しか出なかった。

尤もランスの旧コースでは計算どおりの 2.8 km/l を出していた。フランスGPが3週間後に迫ったこの時期に原因追求の

時間が無かったため、窮余の一策として、55リッター(模型を測定すると 40リッター程度だが)の増加タンクをコクピット脇に

押し込んだ。

因みに、ラジエーターの直後に有る円筒形の固まりは、ドラム式のインボード・ブレーキである。バネ下荷重が減る利点が

有り、大口径のブレーキに出来たので、ディスク式に変わったとは言え、インボード・ブレーキは1970年台まではさほど

珍しくない。 (Fulcrum 著)